未来の子供たちに残す家

およそ25年前、

『育暮家はいほーむす』が

「ハイホームス」だったころ

未来に思いを寄せながら

発信していたことを振り返ってみました。

インターネットが始まり始めたころでした。

このようなことを、コンセプトBOOKに書いていました。

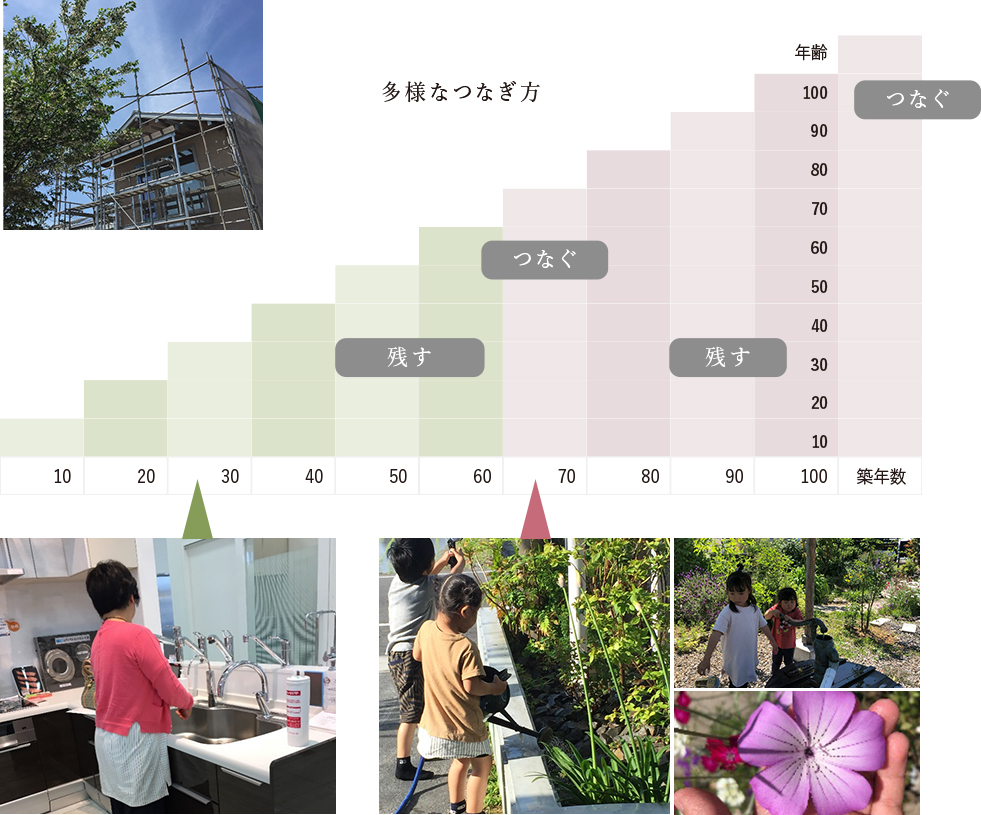

「住み継がれていく家づくり」が目標になっていました。

家は愛着を深めていく事が住み継がれる条件だとしていました。

それはこれからも変わることはありません。

しかし、今日住まいを取り巻く環境は、当時より多くのリスク、

多様な価値観の中に置かれています。

この先への不安が募る中、未来を生きる子供たちに

残すべきものは何であるかと考えるようになりました。

そうして、私たちの仕事の家づくりは

「未来の子供たちに残す家」をテーマとして取り組んでいく事になりました。

私たちが向き合う二人のお施主様

お施主様が二人いる?

家の寿命は最低60年を目標とされています。

ハード的質は年々向上しています。

自然災害、長雨、に耐え、メンテナンスされて60年を超えていきます。

でも、それを1世代で実現できる方はそんなに多くはありません。

ほとんどの家は、家族又は家族以外の方がつないで家の寿命をのばしていきます。

つまり、つなぐ人があって初めて家は長くその役目を果たすということだと思います。

まず私たちは、最低2世代(2人のお施主様)の暮らしを描く必要があります。

価値観は多様化しています。

すべての方の満足を満たす家はありません。

そこで、私たちが家づくりに際し基本にすることは、

未来の子供たちから「よかったね」と感謝されるかどうかにあると考えることです。

具体的な取り組み考え方

私たちの家づくりの目標へ向けてハードやデザイン面では必然性をベースに置きます。

ソフト面ではそのことがただ、役に立つということだけでなく、意味のあることなのかを考えます。

| ハード | ソフト |

| 必然性 | 意味のあるもの |

| 持続性・気候変動 | 人・コミュティー |

| パッシブ&エネルギーデザイン | 健康 |

| 地域性 | ともに喜ぶ |

| 自然・森里海 | 価値観・多様性 |

| 手づくり・働きがい | 感性 |

| 高度テクノロジー | 地域文化 |

| 経済性 | 自然 |

具体的な取り組みSRYアクションの推進

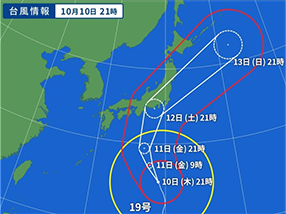

私たちは、多くのリスクと共に生活しています。グローバルリスク、ローカルリスク、パーソナルリスクと社会が複雑になるにつれリスクは絡み合ってきました。そんな中、私たちは住まいのリスクに向き合い、身近なリスクから、その軽減と共生を目指して、住まいのリスク予知活動「SRYアクション」を提案し、SDGsと連動させながら、その普及を進めています。

具体的な取り組みSDGsの推進

私たちの家づくりの目標達成へ向けて

SDGsの目標とも連動させていきます。

住まいと暮しづくりを通して環境課題や

社会課題の解決取り組みます。

小さなエネルギーで豊かに暮らす生活の実現をサポートしていきます。

| 育暮家の行動計画 | 2030年 育暮家のGoals |

| エネルギー自給住宅への取り組み | 小さな家づくりを続け 新築(小さな家)のすべてをエネルギー自給住宅とする |

| 建替えかリフォーム&リノベーションなのかの 判断基準を普及していく |

社会的コンセンサスが得られ 当事者の個人的判断がなくなる。 |

| リフォーム&リノベーションを行う すべての住まいでエネルギー提案を行う |

2010年と比較して 消費エネルギー50%減で暮らす住まいとする |

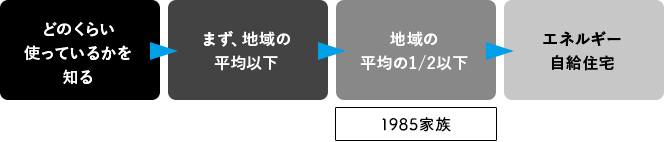

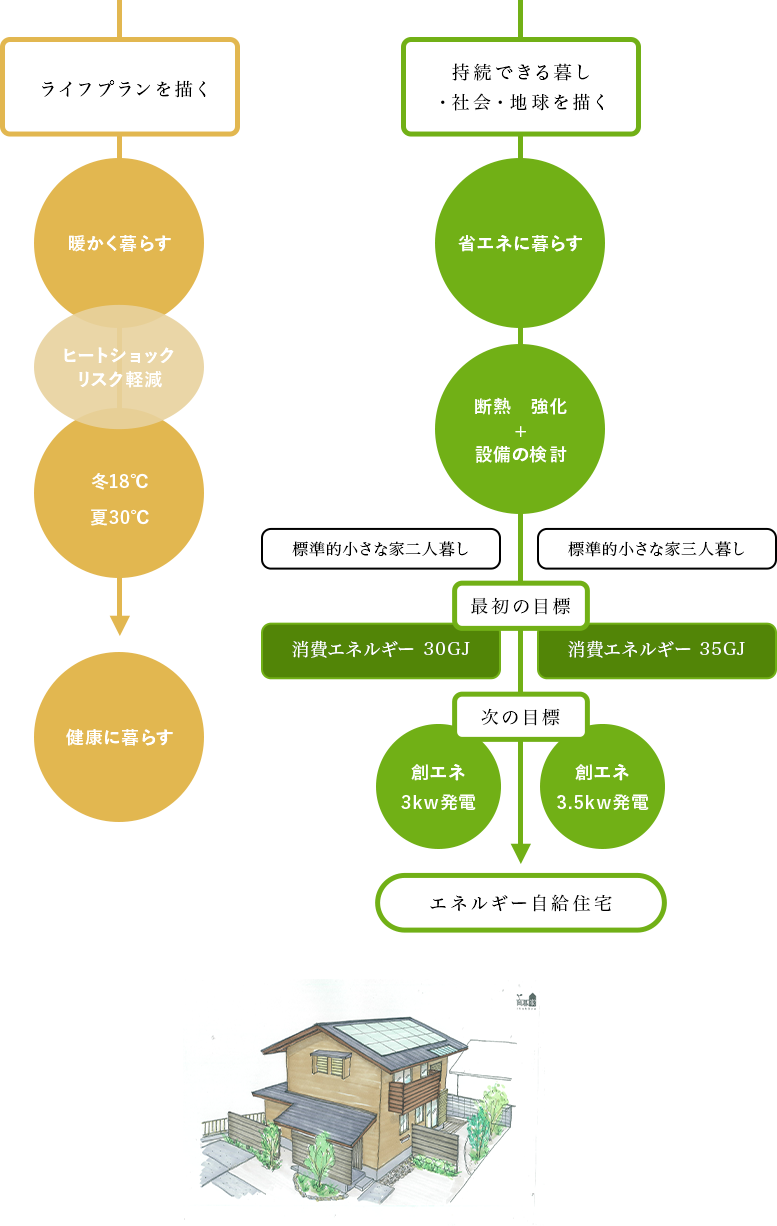

静岡県の中部の平均的4人家族の家庭の消費エネルギーは約78Gジュールです。

エネルギーの単位はわからなくても地域の平均がわかれば、目標も見えてきます。

育暮家の家づくりではまず、地域の平均以下のエネルギーで暮らすことを目指し、次は1/2そしてゼロに。

最終目標はエネルギー自給住宅を目指します。

私たちは静岡県経営革新計画の承認を受け

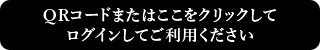

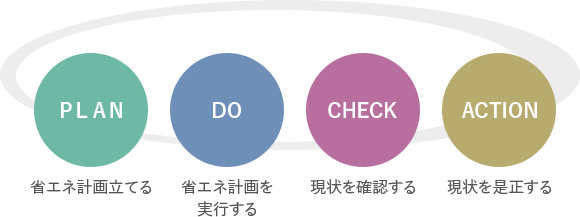

『わが家の省エネ手帳 』 と名付けたアプリを開発しました。

このアプリを活用し、また活用していただき

手のひらからの省エネを目指しています。

小さな啓蒙活動を通し小さなエネルギーで豊かに暮らす生活を

メリットと大切さをアピールしています。

そして省エネPDCAを回していきます。

入門編応用編

-

WEB版

-

Android版

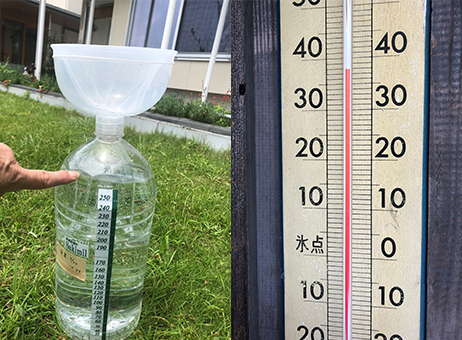

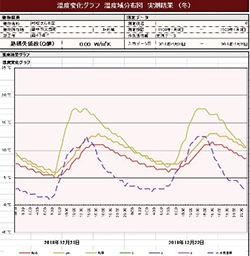

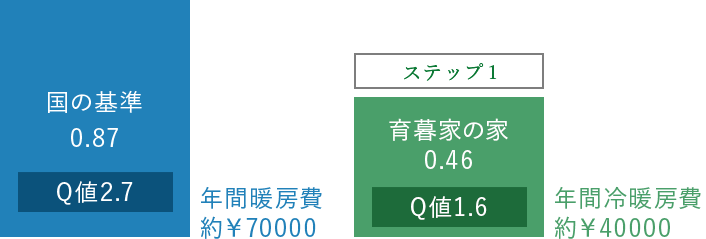

実測を大切にし室温の見える化を図っています。

■実測しているもの

・室温のビフォア&アフター

・気密測定

・建物の固有周期

新築住宅で全棟BELS取得

■私たちの新築する住まいの省エネ度をBELSを使って

お伝えしていきます。

BELS(ベルス)とは、建築物省エネルギー性能表示制度のことで、新築・既存の建築物において、省エネ性能を第三者評価機関が評価し認定する制度です。

エネルギー自給率から考えことも大切にして行きます

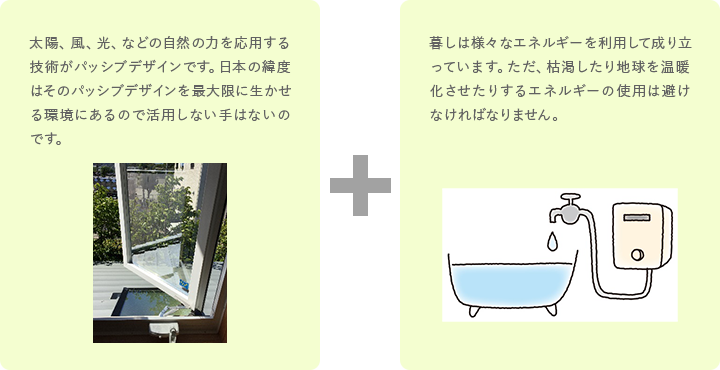

私たちの国土や海洋からは埋蔵資源特に化石燃料を求めることはできません。そのため化石燃料は他の国から輸入するしかありません。オイルショックや湾岸戦争の際には危機感もありました。そのため、エネルギー自給率はとても低くなります。一時原発を増やした時期には30%あたりの自給率でしたが、現在は下のグラフの通りかなり低いですね。世界の事情で供給が左右されるリスクを抱えたままです。

自給率を上げるには2つの方法で頑張らなくてはなりません。

❶ エネルギーの使用量を減らす

❷ 自前でエネルギーをつくる。

自給率の改善を意識することで家づくりでやるべきことが見えてきます

リサイクル・リユースその可能性を求め、具体化しています

| 育暮家の行動計画 | 2030年 育暮家のGoals |

| 地域に残る伝統工法の古民家の 価値と意味と技術を再検証し伝える |

地域の古民家を残すとともに、 素材のストック・流通の仕組みを持つ |

| 先人の知恵を学び 職人さんの誇りづくりを進める |

育暮家の現場に立つ20代の 職人さんの数を20%以上とする |

| 新築において未来における住まいの素材の リサイクル&リユースに配慮する |

解体時の素材分離、再活用が 容易なつくりが確立する |

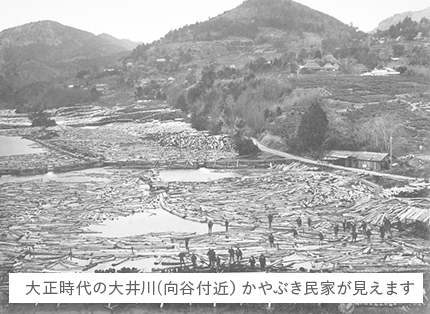

どこにでも建てられていた世界に類のない伝統工法の古民家。その古民家の多くが解体され廃棄処分にされています。様々な事情でやむなく解体される古民家も少なくありません。

古民家を構成する架構(梁や柱)は再び調達することが困難な素材が使われているだけに私たちは、古民家再生と古材の活用を積極的に進めています。

古民家を残したい、私の思いと子供たちの未来のために・・

昭和30年代に伝統工法による家づくりが姿を消していきました。当時、当たり前に建ててきた大工さんたちは高齢化と共に世代交代し、その技術は特殊階になってしまいました。

経験の少ない大工さんたちは先人の仕事に驚く場面もあります。それはまた、

職人さんたちの気づきとやりがいにつながっています。

再生現場を見た方が、育暮家の家の可能性を感じて頂ければ、貴重な財産と資源を廃棄せずに未来の子供たちに残していけるチャンスが広がると思っています。

15年以上続けている「捨てません活かしますフェア」

私たちには15年以上続けている、職人さんたちによる「捨てません活かします」フェアがあります。

以前、現場の端材をただ廃棄処分にしていたのですが、まだまだ使える材もありそれはもったいないと感じていました。それならと

それを加工して新たな(小さな)価値を生み出そうという職人さんたちの気持ちが集まって始まったのでした。

高齢化社会における健康な体と住まいづくりのサポートを通して

介護と健康リスクの軽減を実現していきます。

| 育暮家の行動計画 | 2030年 育暮家のGoals |

| 住まいと健康に関するエビデンスの 情報収集に努め学び、伝える |

まちゼミなどの学びの場が定着し、 50人/年受講者がいる |

| 体・心・お金の3つの健康診断と 改善提案のスキルを高め提案 |

3つの健康の認知が進み、 提案数が50件/年となる |

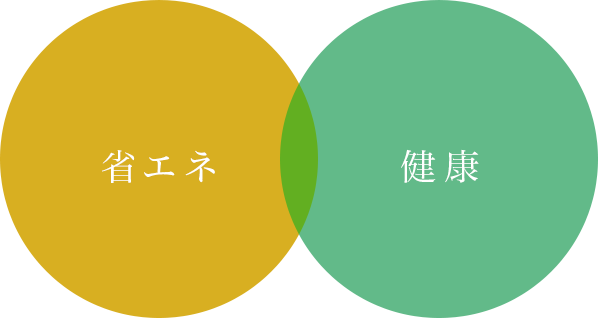

| 省エネと健康の関係の大切さを 見える化し実例を増やす |

省エネと健康の実測検証から工事後の住まい手さんとの PDCAサークルを回すしくみが定着している |

| 高度テクノロジーに翻弄されない 高齢者の住まいと暮らしづくりを進める |

高齢化社会の中で地域の高齢者の デジタル孤立がなくなる |

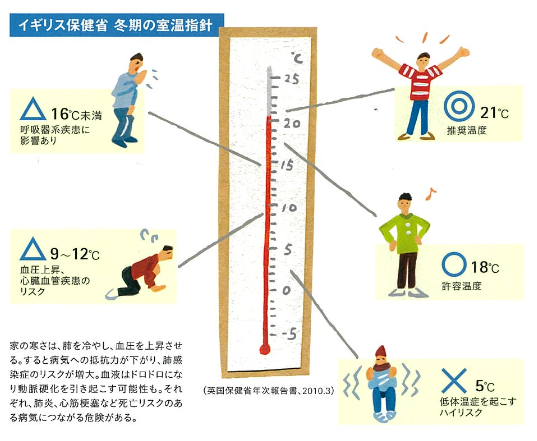

省エネと健康な暮らしは一体だと考えその両立を図ります

私たちの手づくり動画で住まいと健康をお伝えします

-

暖かさと健康の関係

-

住まいを如何に暖かくするか

-

住まいと断熱とエコ

-

育暮家リフォームの強み

静岡には静岡らしい暖かな暮らしがあると確信します。

私たちは静岡中部の気候を活かした住まいの性能(断熱、気密)と設備、そして暮らし方の工夫で安定室温18℃を目指します。

小さなエネルギーで健康に暮らすための育暮家的プロセス

育暮家の小さな家の標準(目安)

静岡の中部の気候風土に合わせて「必要にして十分」を基本にして

(日当たりのいい解放的な26坪ぐらいの「小さな家」の冬を家中を18~21℃で暮らすことを目標にして)

「育暮家のエネルギー自給・自立住宅を考える」

第1部~私たちの信じる道へ~

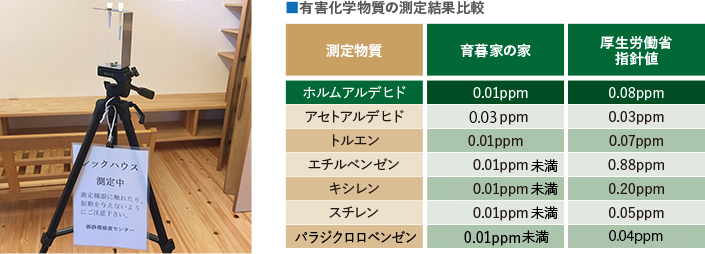

室内空気の健康度も確認します。

有害化学物質による健康被害をなくすため、家の素材は安全な自然素材を優先し有機溶剤を避けます。

但し自然素材と言っても万能ではなく、木材に於いても吟味が必要とする素材もあります。

最近新築した2件で室内空気質を検証してみました。

その結果が下の数字です。

多くの人に愛される日本の代表的木材、桧に含まれるアセトアルデヒドに過敏に反応される方もみえます。

-

・標準床材 大井川桧15㎜

・下地 県産材合板28㎜

-

・標準内装壁材

きらら(化石サンゴ) 又は

紙と紙の間に木片を埋め込んだ壁紙ルナファザー

・水回り タイル及びクロス

-

・標準内部塗料 オスモオイル

・床 みつろうWAX

-

・標準調湿天井36㎜杉パネル

・収納壁 大井川杉10㎜

住いの減災害に取り組み自然災害による家族と家資産の安全確保に努めます

| 育暮家の行動計画 | 2030年 育暮家のGoals |

| 減災勉強会を様々形や規模で続けていく | 新築での減災社内設計ルールができ 実行しているリフォームメニューに必ず 減災工事が盛り込まれている。 減災提案スキルが社内外に定着している |

| 人脈作りと連携強化を進める | 人脈とネットワークと地域コミュニティが しっかり活動している |

| 機能強化 | BCPの確立している |

家づくりの仕事を通し、職人さん、関連事業者とスタッフの働く誇りづくりを進めます

| 育暮家の行動計画 | 2030年 育暮家のGoals |

| 仕事への誇りが持てる活動を続けていく | 次世代に体験の場を提供している |

| 高齢化した職人さんの伝える力を活かしていく | 体は衰えても伝える力を発揮している 職人さんが増える |

| 高度テクノロジー化する家づくりが進む中、 その両立を模索する |

ロボットとの共存 |

| 女性が生涯働ける環境を整備する | 女性の在宅勤務、職場復帰体制、 資格取得支援が定着 |

-

月1回職人さんたちがグループに分れて集まって、情報交換や技術交流や勉強を深めています。現場業務の改善提案を大切にしています。

-

川崎民家園への職人さん研修旅行。職人さんたちの間で先人たちの伝統技術を見てみたいという要望が高まっています。

スタッフの技術研修、人間教育、価値観共有を進めています。

-

教育制度として、技術・人間・価値観教育の三つの柱を用意しています。社内研修や外部でのセミナー参加、教育機関の研修を通し個人のスキルや人間力の向上により社会に貢献できる人財育成体制を用意しています。

-

ユニバーサルデザインにより、身体に少しハンディキャップを抱えていても気持ちよく働け、来場もしていただきやすい環境を整えています。

女性の働きやすい環境づくり

-

-

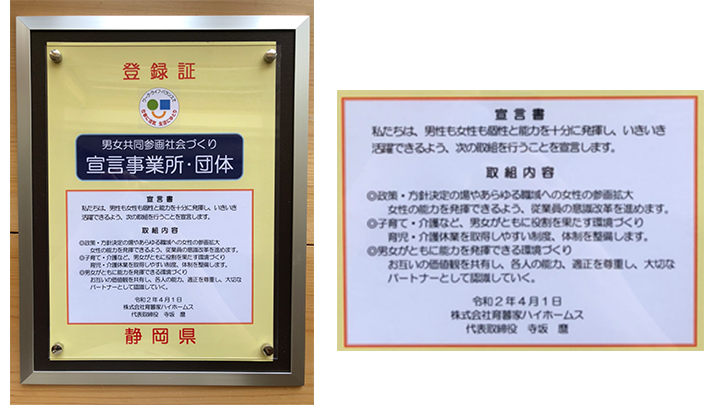

「男女共同参画推進事業所宣言」

育暮家ハイホームスは創業以来ずっと男女構成比がほぼ同数です。人数や顔ぶれは変わりますが、常に男女が共に学び、協力しあいながら男女ならではの特性を生かし、それぞれが助け合い、能力を発揮しています。

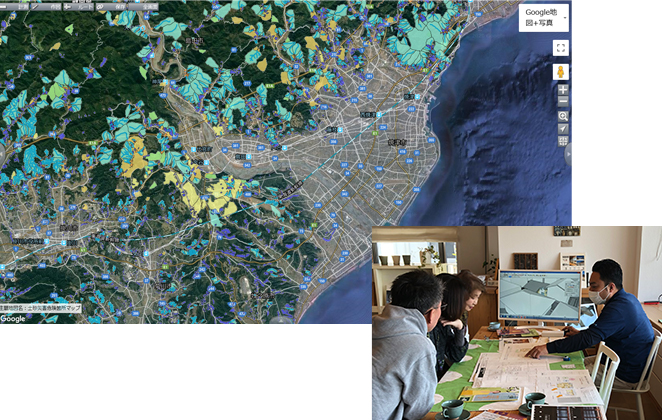

災害リスクの予測から、住み続けられる環境と住まいの安全確保を目指します。

| 育暮家の行動計画 | 2030年 育暮家のGoals |

| 地域の気候風土、歴史を学び 気づきを増やし活かす |

提案を具体的に見える化している |

| 家づくりの提案、設計に 地域自然災害リスクを盛り込む |

育暮家らしい住まいの 地域自然災害対応ガイドラインができる |

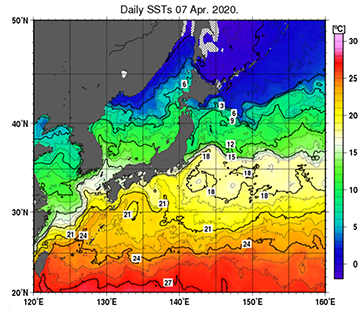

日本は4方を海に囲まれた島国です。海の変化が大きな気象変化を起こしています。私たちは海水温上昇リスクに関心を持ち、情報収集に努め対応していきます。

-

-

大きな自然災害に子供たちの不安も大きくなります。「想定外」に備えるための情報と技術を減災に活かします。

東海、南海大地震に備える住まいにします。

静岡県は独自の基準で耐震性能を建築基準法の1.2倍を求めています。私たちは阪神淡路、東北、熊本と大きな地震の被災地を見てきました。特に熊本地震の検証から耐震等級3を基本として家を建てています。

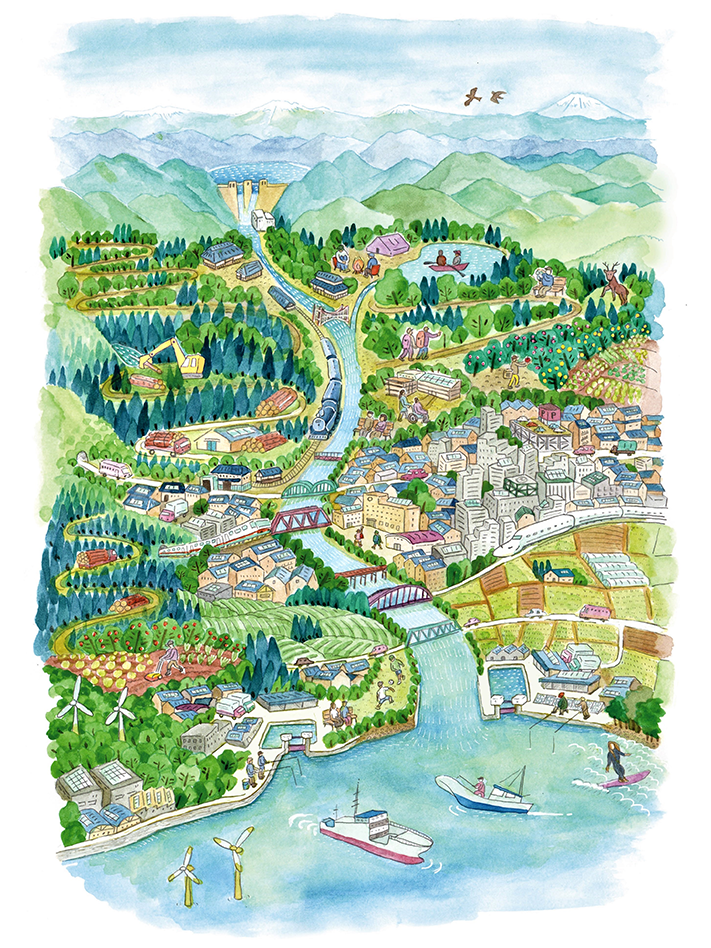

大井川の森の健全化を通し、大井川流域の森里海の連鎖を持続させて行きます

| 育暮家の行動計画 | 2030年 育暮家のGoals |

| 改めて地域の森、里、海の連鎖を学ぶ | 地域の産業事業者との小さな連携している |

| 森と地域の人の関係を身近にして行く 取り組みにチャレンジ |

高齢者の森林浴の機会、場所を提供している |

| 皆伐に関する正しい情報を集め向き合う | 社内、住まい手さん、地域で できることから初めている |

| 伐採、植林体験の見直し | 新しい体験会を実施している |

大井川漁港で頂いた下敷き

大井川の森里海

南アルプスからの恵みは大井川に沿ってさらにその豊かさを増しながら駿河湾に流れ込みます。

森から里へ、そして海へ。そのつながりが持続することで私たちの産業や暮らしが豊かになります。

大井川の森の木を使って家を建てることは恵みの連鎖に少しでも貢献できることだと思っています。

持続可能な森林経営を家づくりからサポートします

私たちは島田市金谷の落合製材さんと「大井川の木で家をつくる会」を継続しています。

そして月1回の森の課題や魅力を語り、答え探しとして続けているミーティングは足掛け15年、

170回目を迎えています。

植林、伐採体験などを通して山に触れる機会をつくっています。

世界に誇る日本の森の土壌を大切にしたいと思います。

皆伐された山をそのままにしておくと災害を誘発する要因になります。何よりも100年200m年かけて養われた豊かな土壌が流れてしまいます。できれば皆伐に変わる方法で森林資源活用が進んでいくことを願っています。

やむなく皆伐された森は、多様な種類の木を植えたり、自然な姿に戻したりで持続可能な森づくりを応援していきます。

SWGs(Sustainable Well-being Goals)の推進

ウェルビーイング(well-being)の時代に

最近よく耳するウェルビーイング(well-being)とは、どんなことでしょう。フリー百科事典『ウィキペディア

(Wikipedia)で検索するとまず「誰かにとって本質的に価値のある状態、つまり、ある人にとってのウェルビーイングとは、

その人にとって究極的に善い状態、その人の自己利益にかなうものを実現した状態である」とあります。

さらにWHOの健康について定義から「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、

精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。(日本WHO協会訳)」と紹介しています。

その人にとって究極に善い状態とは、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた

状態と解釈していいのではと思いました。

私たちの仕事、家づくりは心や身体の健康面と社会的価値に直結する仕事です。

それぞれの暮らしを育むために家を建てたり、リフォームします。その結果家に住む方、その家づくりに関わるスタッフや職人さん、そして関連業者さんそれぞれにとって究極に善い状態ウェルビーイング(well-being)を実現する。

これが私たちの仕事のあり方、目標とする時代になったのだと思います。

Wikipediaには

精神的ウェルビーイング[編集]についても記していました。

2014年にイギリスの国民保健サービス (NHS) は、精神的ウェルビーイングの獲得方法として、以下5つを推奨している。

1,地域や家族とつながりを持つこと。

2,身体的運動を行うこと。自分が楽しめ生活の一部になるようなもので。

3,スキルを得ようと学ぶこと。料理、楽器、自転車修理などからでよい。

4,他の者に与えること。言葉や笑顔のような小さなものからでよい。

5,今この瞬間に注目すること(マインドフルネス)。

これらは家づくりや暮らしの中でこれらの要素はさらに大事なポイントです。

公益財団法人Well-being for Planet Earth代表理事石川善樹さんが

SDGsのあとはSWGs(Sustainable Well-being Goals)の推進に向かうと伝えています。

SDGsのdevelopmentではなくWell-beingの「平和が大事」ということや、

社会的な「地元の文化や工芸品を大事にしよう」という要素が入ってくるだろう。と言っています。

私たちは2030をゴールとするSDGsに取り組みながら同時にSWGsを実現できるよう

努力していきたいと思います。

最後に

・人口減

・多様性

・気候変動

・高度テクノロジーが進む中で

「未来の子供たちに残していく家」の形が見えてきた気がします。

ドイツ南部の小さな町 Waldkirch

80年前、戦争で町や村が焼け落ちたのはドイツも日本も同じです。気候と建物のつくリが違うと言えども日本もドイツも古い家は多く残っています。

そして環境先進国と言われその取り組みは多くの国のモデルになります。最先端技術がすべてを解決するとは言えません。

屋根からは煙が上がっているのが見えます。薪やペレットストーブを使っているのでしょうか。その先には家並みと畑と牧草地と小さな森が見えます。

ドイツの人気の町、フライブルグに近いこの小さな町に住みたい人は多いようです。それは、このロケーションと暮らす人のコミュニケーションの良さ、そして働く環境が整っているからとは容易に想像できます。

右側にリフォームさせていただいた家、左側には新築させていただいた家。お庭が 2 つの暮らしを結んでいます。

この写真は藤枝市でリフォームさせていただいた家のお庭です。

リタイヤされたご夫婦が丁寧に育てている植物たち(微生物も)です。季節のお花が道行く人を楽しませてくれているお庭づくりは

家事やお仕事に忙しかったころから楽しみながら無理しないで育んできたお庭です。

最近、家の周りをコンクリートで埋め尽くすのに反するようにお花が咲き誇る花壇づくりも増えているような気がします。

日本人の持っている自然を愛でるこころは日常の文化になり、人のこころを癒し、また人に伝わっていきます。

これは10歳の女の子の手です。

小さな手もこうしてみるととてもしっかりしていると思いました。

今までと全く異なる時代を生きていく子供たち。

50年前までは家を中心にそれぞれの人生が描かれていました。

家に固執しない?ライフスタイルはこの先どう変わっていくのでしょうか。

そんな時代だからこそ「未来の子供たちに残す家」のありようを住い手さんと一緒に考えつくっていけたらと願っています。